Les artisans

les décors

La scénographie, Guy-Claude François à l’œuvre

Textes issus de l’ouvrage La scénographie, Guy-Claude François à l’œuvre, de Luc Boucris, éditions l’Entretemps, 2009.

“Inventer le Cambodge” (Premier extrait du Texte de Luc Boucris à télécharger)

“Les Lieux” (Deuxième extrait : pages 62-64.)

…/… L’ambition du Théâtre du Soleil est de créer une correspondance nécessaire entre le lieu du spectacle et le lieu de fiction. Pourquoi ? Et quel rapport avec les grandes questions d’éthique et de responsabilité qu’on vient d’évoquer ? Rien ne permettra de mieux comprendre qu’un retour sur Sihanouk au cours duquel on retrouvera l’architecture khmère et sa confrontation avec les nécessités de la scène.

La demande de réalisme mimétique, insistante on l’a vu, d’Ariane Mnouchkine, résultait en fait du besoin d’une présence effective du Cambodge sur la scène. Que la Cartoucherie ne soit pas un théâtre en bonne et due forme, mais un hall d’accueil, c’est sa chance et son originalité : l’espace des acteurs et celui du public, les coulisses et l’aire de jeu ne sont pas à l’avance délimités. Il faut les bâtir, fixer les limites, donner souffle et qualité aux volumes. Si le Cambodge doit être présent, ce ne sera pas, comme il faut bien que cela soit dans un théâtre traditionnel, seulement dans son domaine réservé qu’il le sera. Toute la Cartoucherie témoignera à des degrés divers de cette présence.

Mais la Cartoucherie reste la Cartoucherie : un vaste hangar, un entrepôt témoin de l’architecture métallique du XIXe siècle. Grands poteaux à chapiteaux, soutenant des poutrelles qui elles-mêmes supportent une verrière, un espace élémentaire. Il n’est plus question de nier cette origine ; impossible d’ailleurs de la masquer : au contraire, il faut en jouer. Aussi est-ce bien dans ce jeu que prend place le théâtre. Dans la tension entre l’espace présent et l’espace du drame, entre l’espace rêvé et l’espace réalisé.

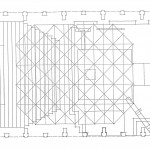

L’approche du scénographe s’appuie sur l’étude des structures des temples khmers. Et l’attention portée au détail de la (re)construction de l’édifice théâtral est de même nature que l’attention portée au détail de la construction de ces temples. Cette précision est le premier échelon de sa responsabilité propre : les altitudes des gradins sont définies en millimètres, les pièces de l’édifice sont dessinées de telle sorte qu’il n’existera aucune marge entre le dessin et sa réalisation.

Au passage, on peut noter que ce souci de précision confirme le rôle du dessin. Le dessin, c’est d’abord un test de validité du scénographe, c’est dans l’évolution du processus de création qu’on le trouvera.

Le jour ou le décorateur propose au metteur en scène une simple esquisse, trois portes côte à côte, assez étroites, dont l’une, celle du centre, domine par sa hauteur les deux autres, il a le sentiment d’avoir trouvé la solution. Ce n’est rien pourtant. Ce ne sont que trois entrées dont le metteur en scène oppose sa trop grande abstraction, le décorateur conserve, lui, le sentiment de tenir quelque chose d’essentiel. Pourquoi ? Parce qu’il a mis en forme l’espace, qu’il l’a rendu apte à remplir sa fonction tout en créant un cadre susceptible de recevoir les principaux signes de la présence khmère, et par là d’imposer cette présence en la rendant sensible au lieu d’être simplement reproduite.

Mais il y a autre chose aussi : le rôle décisif joué dans l’invention du décor par les nécessités les plus élémentaires de la scène (entrer et sortir) et celui, strictement parallèle de la Cartoucherie., un lieu dans lequel ces nécessités pour simples qu’elles soient sont à découvrir. Coller de façon aussi stricte au besoin du jeu, n’est-ce pas, pour un décor, une façon d’en confirmer la validité ?

Car c’est bien de cela qu’il s’agit : une double validité, fonctionnelle et capable de faire émerger quelque chose comme une présence khmère.

Et par là, on accède à un troisième niveau de responsabilité qui concerne la façon dont le spectacle pourra (ou non) se faire reflet du Cambodge. Comme la question du reflet, en art, est extrêmement aiguisée, il importe de ne pas s’enfermer dans les a priori.

L’architecture khmère elle-même est mise en forme (et, d’une certaine façon, reflet) de la culture khmère, des imaginaires et des croyances qu’elle a sécrétés, de l’esprit qui l’anime et aussi des ses contradictions et de ses évolutions. Les bâtiments qu’elle a inventés sont devenus une réalité tangible qui s’est imposée comme telle mais sont déjà le résultat d’une élaboration artistique.

La reproduire ne serait donc pas le meilleur moyen de rendre sensible en profondeur la présence de cette culture pour celui qui ne disposerait que de cette clé pour y accéder. Une telle construction ne pourrait pas dépasser le stéréotype. Pour rester fidèle à cette architecture (et on a vu que la fidélité est une des dimensions essentielles de la pièce), le décor doit faire comme elle : ne pas se vouloir pur et simple reflet, mais mise en forme qui passe à travers un style et des contraintes spécifiques.

C’est l’image d’un temple en train de se déstructurer qui donne au scénographe l’idée principale de son décor. Tout se passe comme si c’était la fissure elle-même de ce temple qui ouvrait la voie à une conception plus complexe de la fidélité et qui donnait ainsi une sorte de légitimité à la recherche du scénographe. Aussi le choix du matériau pour l’aménagement de la Cartoucherie, la brique, est-il lié à l’image de ce temple khmer fissuré.

La brique s’impose comme une évidence, parce qu’elle joue sa partition dans le jeu du reflet et de la fidélité que tout le spectacle joue. Les spectateurs sont enveloppés dans un dispositif qui est un reflet transposé et fidèle de ce temple fissuré. Bien sûr, ils ne peuvent pas vraiment s’en apercevoir ; ils demeurent libres de rêver, de penser en fonction des échos que le matériau éveille en eux, mais ils ne peuvent échapper en tout cas à l’emprise de ce qui s’impose à eux comme un univers global et cohérent. Dans cet univers, quelques signes plus aisément perceptibles du monde khmer trouveront naturellement leur place. Ce n’est donc pas de gaieté de cœur qu’il a fallu pourtant renoncer à la brique pour la construction des gradins pour des raisons financières et pour répondre à l’urgence des délais (qui finalement ne se sont pas révélés impératifs, source supplémentaire de regrets).

La brique devrait incarner la durée. Mais où mettre sa confiance quand on voit même les temples se fissurer ? La fissure d’un temple fait éclater au grand jour tout ce que sa construction a représenté d’énergie en elle investie en manifestant ce qui la met en péril. Elle met en évidence la fragilité de la structure, l’équilibre périlleux sur lequel s’appuient, avec confiance et même morgue parfois, les croyances et les imaginaires ; elle relativise (c’est le moins qu’on puisse dire) la durée dans laquelle l’architecture semblait l’avoir tranquillement installée. Ce temple semble montrer que la durée et la fidélité ne sont pas choses qui vont de soi.

Si l’acte de bâtir (que ce soit un temple, un théâtre ou tout autre bâtiment), c’est toujours rendre un espace humain, alors on reprend brutalement conscience du fait que basculer dans l’inhumain est toujours possible. La Cartoucherie, aménagée en éphémère reflet du Cambodge, devient la métaphore de cette instabilité. De même le prince Sihanouk, dans la pièce, incarne, par sa politique le pari qu’il est possible de rester humain dans un monde à tout instant prêt à basculer dans l’inhumain. De même aussi, en choisissant de se faire élire, il déplace sa légitimité : alors qu’elle tenait à l’affirmation de sa descendance divine, elle relève désormais de l’impact qu’il est susceptible d’avoir sur le peuple. En se fragilisant et en acceptant de faire descendre le sacré de son piédestal, il assure les conditions de sa survie politique au-delà même des aléas de l’histoire par l’attachement populaire qu’il assure.

Par contrecoup l’éphémère propre au théâtre et à la scénographie en prend un autre sens : que sait-on au juste de la durée ? Pour le théâtre surtout, rejoindre l’architecture, c’est méditer sur le temps et sur les forces durables de l’imaginaire.

Bâtir, c’est rêver. En intervenant non sur les structures du bâtiment mais sur son aménagement, sur son usage, la scénographie incarne la force des reflets.

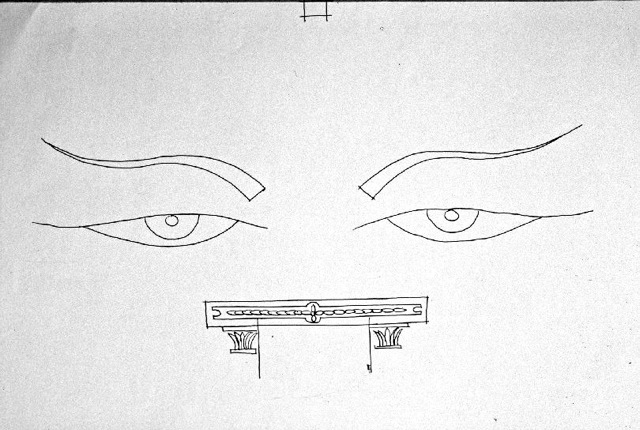

D’ailleurs c’est une image, image rêvée par le décorateur au moment de ses recherches, celle d’un fleuve, au cœur de la Cartoucherie, surmonté de l’œil immense dont on a déjà parlé, qui donne une des clés les plus importantes pour le spectacle. Cette image est terriblement contradictoire. Techniquement d’abord : maîtriser l’eau dans un théâtre est déjà difficile ; que dire si elle se fait fleuve ? Plus profondément, on y voit se confronter (et se combiner) deux ordres, la nature et la culture, un élément, l’eau à l’état sauvage et une construction, la halle, morceau d’humanité, avec l’œil, témoin d’une croyance.

À travers ce réseau d’oppositions, se devine une inquiétude qui touche au propos politique de la pièce : ni la barbarie ni l’humanité ne sont tout à fait là où ont croit les trouver. Elles s’entremêlent comme toute culture avec la nature dans laquelle elle se développe et avec laquelle elle se mesure. Que ce soit du côté des Américains, ou celui des Khmers rouges, les sommets de la civilisation, voire du raffinement, produisent, comme s’ils étaient inaperçus de leurs auteurs, le comble de la sauvagerie. Même Norodom Sihanouk, qui pourtant, selon le texte, parvient à maintenir vivace un horizon de valeurs, même Sihanouk donc en vient à céder aux contraintes de la barbarie, ne serait-ce que par le système d’alliances qu’il est amené à accepter. L’art n’y peut rien. Sauf peut-être s’il sert à raviver les sensibilités, car rendre accessible le rêve, c’est donner à imaginer, ultime responsabilité.

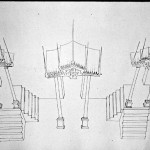

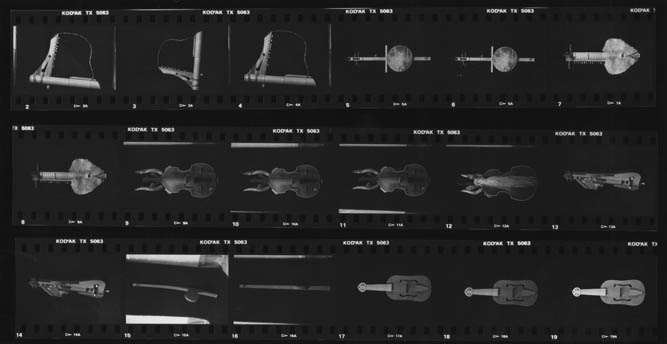

- Esquisse pour la Fresque de Sihanouk, Guy-Claude François, 1985.

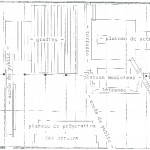

- Croquis préparatoire, Guy-Claude François, 1985.

- Travaux d’aménagement de la Cartoucherie pour les représentations de 1985. ⓒ LIliana Andreone.

- Travaux d’aménagement de la Cartoucherie pour les représentations de 1985. ⓒ LIliana Andreone.

- Travaux d’aménagement de la Cartoucherie pour les représentations de 1985. ⓒ LIliana Andreone.

- Travaux d’aménagement de la Cartoucherie pour les représentations de 1985. ⓒ LIliana Andreone.

- Travaux d’aménagement de la Cartoucherie pour les représentations de 1985. ⓒ LIliana Andreone.

- Travaux d’aménagement de la Cartoucherie pour les représentations de 1985. ⓒ LIliana Andreone.

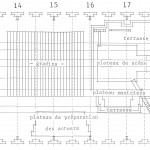

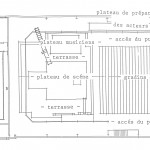

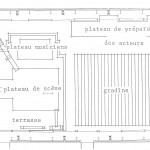

- Plan pour la Cartoucherie, 1985.

- Plan pour les représentations à Madrid en 1986.

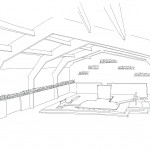

- Croquis de la salle à Bruxelles avec l’installation des statues, Guy-Claude François, 1986.

- Croquis de l’installation des statues à Bruxelles, Guy-Claude François, 1986.

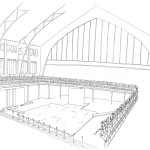

- Halles de Schaerbeek, Bruxelles en 1986.

- Plan pour les représentations à Bruxelles, Guy-Claude François, 1986.

- Croquis de la salle à Barcelone, 1986.

- Plan pour les représentations de Barcelone, 1986.

- Plan d’installation, Amsterdam, 1986.

- croquis de la salle à Amsterdam, 1986.

- Scénographie à Amsterdam, 1986.

- Ébauche de scénographie lors des représentations à la Cartoucherie en 2013. (Un rideau de velours noir sera finalement tendu au fond pour les représentations.)ⓒ Charles-Henri Bradier.

“Rêver à un espace qui permettrait toutes les apparitions”

Rencontre avec Guy-Claude François et Ariane Mnouchkine par Béatrice Picon-Vallin.

Entretien avec Guy-Claude François.

Les statuettes d’Erhard Stiefel.

“ À la création, en 1985, les murs du grand foyer du Théâtre du Soleil avaient été recouverts par 600 poupées, comme autant de fantômes des victimes du génocide. Aujourd’hui, elles ne sont plus que quelques unes, logées dans une niche au fond de la salle. Mais les fantômes du Cambodge sont là, à travers les corps et les âmes bien vivants des comédiens, par la grâce du théâtre. Et cela, c’est évidemment bouleversant.”

Fabienne Darge, Le Monde du 07 Octobre 2013.

- Construction des poupées par Erhard Stiefel, Cartoucherie, 1985 ⓒ Liliana Andreone.

- Atelier de confection des statues pour les représentations de Sihanouk en 1985 ⓒ Liliana Andreone.

- Les statues lors de leur conception à la Cartoucherie ⓒ Liliana Andreone, 1985.

- Statues créées par Erhard Stiefel pour ‘Sihanouk’. ⓒ Martine Franck, 1985.

- Représentation à la Cartoucherie, au loin les statues d’E. Stiefel. ⓒ Michèle Laurent, 1985.

- Les statues d’Erhard Stiefel ⓒ Martine Franck.

- Ariane Mnouchkine déchargeant les poupées à Amsterdam en 1986 ⓒ Liliana Andreone.

- Les poupées lors du déchargement du décor devant le Tropen Museum à Amsterdam, 1986. ⓒ Liliana Andreone.

- Les poupées lors du déchargement du décor à Amsterdam en 1986.ⓒ Liliana ANdreone.

- Poupées lors des représentaions à Amsterdam, 1986.ⓒ Troppen Museum.

- Scénographie à Bruxelles, 1986 ⓒ Les Halles de Schaerbeek.

- Les statues lors de la recréation à la Cartoucherie en 2013.

« À l’origine dans L’Histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge, il y avait trois masques : celui de Suramarit, et deux masques pour des serviteurs plus âgés qui étaient joués par de jeunes comédiens. Un masque, il faut qu’il soit nécessaire, c’était le cas pour le personnage du père de Sihanouk. Suramarit est mort, mais il revient sur scène : il fallait un masque pour signifier cette frontière.

Le masque de Suramarit est un masque en bois, il est inspiré de masques indonésiens. La plupart des masques du monde sont faits en bois, sauf par exemple, ceux de la Commedia dell’arte qui sont en cuir par nécessité d’usage, le jeu des comédiens étant à l’époque souvent acrobatique. Il faut un mois de travail minimum pour créer un masque. Je fais une pièce unique pour le comédien, un masque sur mesure. On ne peut pas travailler le bois directement, il faut passer par plusieurs étapes : d’abord le moulage du visage du comédien, puis le modelage en plâtre, et enfin le bois.

Le comédien qui joue Suramarit dans la mise en scène de Georges Bigot et Delphine Cottu ne joue pas avec le masque en bois du spectacle d’origine, il joue avec la maquette cartonnée que j’avais réalisée pour les premières répétitions. Georges Bigot a emporté cette maquette au Cambodge puis le comédien se l’est appropriée.

En Occident, on a souvent parlé d’un « jeu masqué » différent du jeu non masqué, mais je ne suis plus d’accord. Il n’y a pas de « jeu masqué », il y a le théâtre, ce sont les mêmes bases, sinon le jeu devient très extérieur. Le travail du masque ne requiert aucune spécificité : un comédien qui n’a jamais joué masqué peut se révéler jouer parfaitement avec un masque.

L’Histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge, ce n’est pas seulement l’histoire de Sihanouk, c’est un drame qui nous fait comprendre la construction d’une société, qui nous apprend comment fonctionne le monde et qui nous interroge sur le sens de l’existence. »

Erhard Stiefel, créateur de masques pour L’Histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge, entretien réalisé par Marie-Laure Basuyaux dans le cadre du dossier pédagogique « Pièce (dé)montée » n° 70 consacré à L’Histoire terrible… © Sceren-CNDP-CRDP/académie de Paris, octobre 2013.

“Un vrai masque ne cache pas, il rend visible”

Entretien avec Erhard Stiefel, sculpteur et accessoiriste au Théâtre du Soleil, par Béatrice Picon-Vallin.

Entretien avec Erhard Stiefel.

Lien vers le site de Caroline Lee, sculptrice qui a conçu et fabriqué des objets pour la pièce ainsi que certains instuments de musique.

Caroline Lee : les créations de Sihanouk.